2014年7月7日,由清华大学当代国际关系研究院和Chinese Journal of International Politics(CJIP)编辑部主办的“中国崛起是否威胁邻国和世界”国际学术会议在清华大学甲所成功举行。来自哈佛大学、德州农工大学、马里兰大学、科罗拉多大学、北京大学、南开大学、外交学院、清华大学的学者应邀提交论文和参与讨论。

清华大学当代国际关系研究院院长阎学通教授和清华大学社会科学学院党委书记、国际关系学系主任史志钦教授为会议致开幕辞,希望与会学者畅所欲言、充分交流,并预祝会议圆满成功。

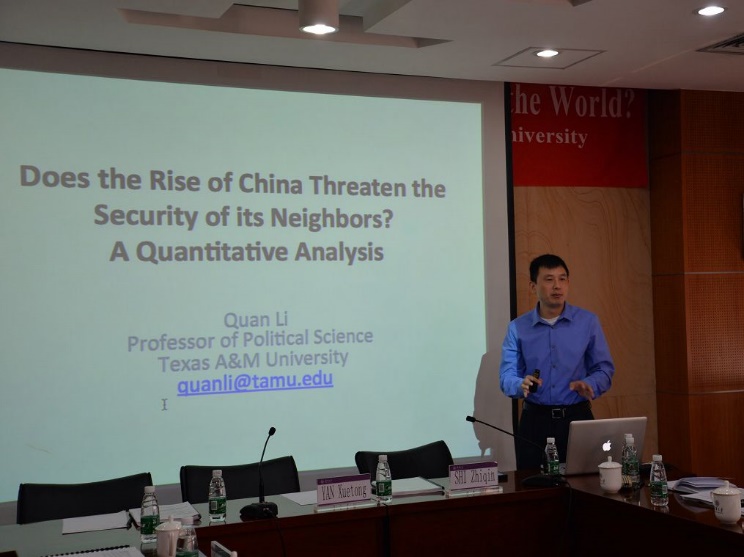

德州农工大学Quan Li教授的论文题为《中国崛起是否威胁邻国安全》。Li教授对中国和周边17国的相对实力进行定量趋势分析,考察了中国经济崛起与双边安全关系之间的动态相关性,发现中国实力高于邻国的发展趋势反而减少了安全冲突的危险。科罗拉多大学Steve Chan教授介绍了其论文《国家的现状维持和修正主义取向:从安理会否决票看权力、众望与满意》。Chan教授的研究挑战了关于崛起的中国是修正主义大国的误判。他分析了联合国安理会五常使用否决权的历史,发现以否决权使用的次数来衡量,中国实际上具有“维持现状大国”的明显特点。

马里兰大学Scott Kastner教授的论文题目为《中国的对外经济联系:威胁抑或机会?》。Kastner教授分析了世界各国对2008年台湾公投的不同外交反应和美国国会议员对494号亲台决议的不同态度,从宏观和微观两个层次上检验与中国的贸易联系是否增加对中国国家利益的政治支持,发现经济依赖与政治影响之间的关系实际上难以确定,反驳了关于与中国发展经济关系会带来政治依附的流行言论。哈佛大学Dustin Tingley教授展示了其研究——《内向FDI的政治经济学:中国在美并购的政治反对》。Tingley教授及其研究合作者通过对1999-2014年间569个中国在美并购案例的分析,认为中国在美并购的法律限制主要集中于涉及国家安全的敏感行业、经济困难行业和美国在华并购受限的行业,系统地研究了中国企业在美投资的政治经济和安全障碍。

清华大学庞珣副教授的论文和发言以《贸易网络位置的差异与外交政策的分歧:结构抑或战略?》为题。她用网络分析(network analysis)的方法测量中国在世界贸易网络中的中心性,并分析了中国在世界经济中的重要性上升如何影响到外交上的亲疏变化,发现中国在经济上进入大国俱乐部,但却有必要在外交中担任“中间人”(broker)的角色以增加在国际政治中的影响力。

阎学通教授为会议作总结发言,充分肯定了此次会议的举办,并指出这次会议推动了关于中国崛起问题的研究与交流。

来自北京大学的王正毅教授、张清敏教授、 朱天飚副教授、席天扬助理教授、南开大学的刘丰副教授、外交学院的曲博副教授、清华大学的陈琪教授、孙学峰副教授出席并参与讨论,来自国内外高校的青年学者和博士生也积极参加了会议研讨。本次会议得到了“清华大学自主创新科研计划”和“王雪莲教育基金”的资助。

(刘力达撰稿)