2022年2月24日(周四),上海交通大学国际与公共事务学院助理教授苏若林老师做客清华国关新知论坛总第76期———云端系列第17期。本次活动以线上方式进行,由清华大学社会科学学院国际关系学系副教授黄宇兴老师主持。苏老师结合她发表在《国际政治科学》2021年第4期上的文章,为广大师生带来了题为“外交决策中的风险偏好:概念与形成”的讲座。

图为苏若林老师分享

苏老师首先阐述了风险偏好的研究背景。新的社会科学行为主义革命强调研究需关注决策者的认知、信念体系以及个体因素等导致决策走向的问题。同时,国际关系理论研究也出现了研究单位微观转向和数据精细化等特点。接下来,就风险偏好的决定因素以及形成过程这一研究问题,苏老师从预期效用理论、前景理论、个性理论等三个现有理论给出的角度进行了说明。关于风险偏好的概念界定,风险偏好(risk preference)是指行为者对风险的态度。按照风险偏好,研究者可以将行为者分为风险接受型(risk-acceptant)、风险规避型(risk-averse)和风险中性型(risk-neutral)。具体来说,如果一个人是风险接受型的,那么他倾向于选择后果不确定性高的策略;而如果一个人是风险规避型的,那么他更愿意选择有确定后果的策略选项。值得注意的是,风险偏好并非恒定不变。“风险偏好”不等同于“决策偏好”、“决策行为”或“发动战争”。

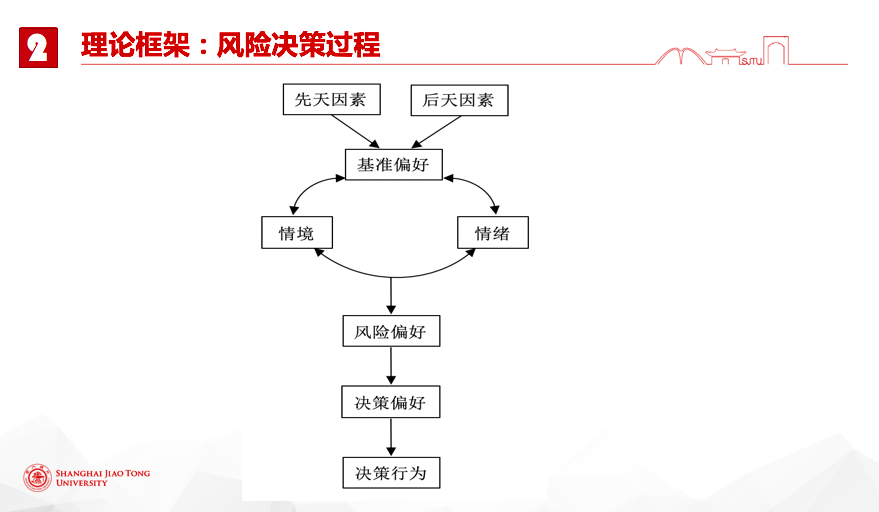

图为风险决策过程

此外,苏老师就该项研究的理论框架进行了精彩分享。苏老师的研究将决策者风险偏好的形成过程分为三个阶段:基准偏好的形成阶段、风险认知阶段和最终决策阶段。她发现,虽然决策者的风险偏好在每个阶段受到不同的因素组合的影响,但是一般而言,风险偏好是决策者个体特征、决策情境和情绪等因素之间相互作用的结果。最后,苏老师谈及了对当下定量研究方法、结构主义和理性主义的一些反思以及自身未来的研究方向。

图为阎学通教授(左)和黄宇兴副教授(右)

讲座结束后,苏老师还与此次论坛特邀嘉宾清华大学国际关系研究院院长阎学通教授一道回答了与会师生提出的问题。阎学通教授指出苏老师关于风险偏好的讨论不但体现了理论选题的重大意义,而且反映了学科发展的新方向。阎老师表示,在社会科学研究中,现有理论过分强调外部环境的重要性,而忽略了人的因素。因此,理论创新需要回归个体分析层次。无论讨论国家间的互动还是国际组织,研究者均不能忽视人的作用。自然,研究者将“人”置于国际关系理论创新的尝试需应对来自各方面的挑战。因此,未来的相关研究可尝试采用不同研究方法测量“风险偏好”这一核心概念。例如,研究者可从定性衡量开始,将概念的测量从定性衡量、定类衡量逐步扩展到定距衡量和对连续变量的测量。此外,阎老师还对风险的定义进行了生动解读并强调:“风险”不等同于“不确定性”。只有对重大利益产生严重威胁的情境之中的“不确定性”才能称之为“风险”。在回答网友提问环节,阎老师就国别区域研究和国际关系理论研究的区别与联系、当前俄罗斯—乌克兰局势等问题进行了生动精彩的解答。

清华国关新知论坛创办于2012年12月,主要聚焦于分享国际关系理论创新成果,截至2022年2月已举办了76期。因形势变化,2020年3月清华大学国际关系研究院决定搭建线上交流平台——清华国关新知论坛—云端系列,持续关注国际关系理论创新和学术前沿。